Le marché de la location meublée est en plein essor, avec une augmentation d’environ 15% des annonces en 2023, selon l’INSEE. Que vous soyez bailleur ou preneur, il est essentiel de connaître les impératifs qui encadrent ce type de location.

La location meublée se distingue de la location vide par la présence d’un ameublement suffisant pour permettre à l’occupant de vivre décemment dès son installation dans les lieux. Cette distinction induit un ensemble d’impératifs spécifiques, tant pour le bailleur que pour le preneur. La connaissance et le respect de ces impératifs sont fondamentaux pour instaurer une relation locative saine et prévenir les litiges onéreux.

Les impératifs légaux : le cadre juridique

Le cadre juridique de la location meublée est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé. Il est primordial de bien appréhender ces textes pour éviter tout manquement et défendre vos intérêts. Les impératifs légaux concernent principalement le bail d’habitation, l’inventaire, l’encadrement des loyers et les dépenses locatives.

Le bail d’habitation meublée : la clef de voûte

Le bail d’habitation meublée est le document fondateur qui régit les rapports entre le bailleur et le preneur. Il doit être élaboré avec méticulosité et contenir un certain nombre de clauses obligatoires pour être valide. La durée usuelle d’un bail de location meublée est d’un an, reconductible tacitement. Néanmoins, une exception existe pour les étudiants, pour lesquels le bail peut être de neuf mois, non reconductible tacitement. Il est envisageable de déroger à cette durée, mais cela doit être expressément mentionné dans le bail et justifié par des circonstances particulières.

Plusieurs clauses sont impératives dans un bail de location meublée, notamment l’identification exhaustive des parties (bailleur et preneur), une description précise du bien immobilier et de ses équipements, le montant du loyer et des charges, le montant du dépôt de garantie, les modalités de révision du loyer (généralement indexées sur l’Indice de Référence des Loyers – IRL, publié trimestriellement par l’INSEE), et les conditions de résiliation du bail. Inversement, certaines clauses sont strictement proscrites, comme celles qui restreignent la liberté du preneur d’héberger des personnes, qui imposent le règlement de dépenses indues, ou qui prévoient des pénalités en cas de retard de versement du loyer. L’insertion de telles clauses peut entraîner leur annulation et des sanctions pour le bailleur.

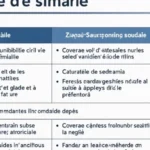

Voici un tableau comparatif des clauses impératives et proscrites dans un bail d’habitation meublée :

| Clauses Impératives | Clauses Proscrites |

|---|---|

| Identification des parties | Restriction d’hébergement |

| Description du bien immobilier | Pénalités de retard de paiement |

| Montant du loyer et des charges | Imposition de l’assurance au preneur |

| Dépôt de garantie | Visites hors heures légales |

| Modalités de révision du loyer | Clause résolutoire abusive |

Conseil pratique: Afin d’éviter toute inadvertance ou omission, il est vivement conseillé d’utiliser des modèles de baux d’habitation meublée conformes à la législation, disponibles auprès d’organismes spécialisés ou en ligne. Veillez à les adapter à votre situation particulière et sollicitez l’avis d’un professionnel si nécessaire.

L’inventaire détaillé : sécuriser les intérêts de chacun

L’état des lieux et l’inventaire sont deux documents distincts, mais complémentaires, qui jouent un rôle prépondérant dans la protection des intérêts du bailleur et du preneur. L’état des lieux décrit l’état général du bien immobilier (murs, sols, plafonds, etc.), tandis que l’inventaire liste de manière précise tous les meubles et équipements présents dans le bien immobilier, ainsi que leur état de conservation. Ces documents doivent être réalisés contradictoirement, c’est-à-dire en présence du bailleur et du preneur, à l’entrée et à la sortie du bien immobilier. Ils doivent être datés et contresignés par les deux parties.

L’inventaire doit être précis et détaillé, en décrivant chaque meuble et équipement (lit, table, chaises, réfrigérateur, lave-linge, etc.), leur marque, leur modèle, et leur état de fonctionnement. Toute anomalie (rayure, fissure, défaut de fonctionnement) doit être signalée de manière explicite. L’absence d’inventaire à l’entrée du bien immobilier est préjudiciable au bailleur, car le preneur est alors présumé avoir reçu le bien immobilier en bon état. Lors de la restitution, il sera ardu pour le bailleur de prouver que des dégradations ont été commises par le preneur et de retenir des sommes sur le dépôt de garantie pour les réparations. Pour le preneur, l’absence d’inventaire à l’entrée peut l’obliger à indemniser des détériorations qu’il n’a pas commises.

Conseil pratique: Effectuez des photographies ou des vidéos du bien immobilier et des meubles à l’entrée et à la sortie. Ces éléments peuvent servir de preuve en cas de contentieux. Conservez soigneusement une copie de l’état des lieux et de l’inventaire tout au long de la durée de la location.

L’encadrement des loyers : zone tensions immobilières ou non ?

L’encadrement des loyers est un dispositif qui vise à juguler la hausse des loyers dans les zones dites « tendues », où la demande de logements excède l’offre. Ce dispositif est actuellement en vigueur dans plusieurs métropoles françaises, comme Paris, Lille, Lyon et Bordeaux. L’encadrement des loyers impose un loyer de référence, un loyer majoré (supérieur de 20% au loyer de référence) et un loyer minoré (inférieur de 30% au loyer de référence). Le bailleur ne peut pas fixer un loyer supérieur au loyer majoré, sauf s’il peut justifier d’un « complément de loyer » en raison de singularités notables du bien immobilier (vue imprenable, équipements de standing, etc.).

Pour établir le loyer de référence, il faut se référer aux arrêtés préfectoraux publiés chaque année. Ces arrêtés définissent les loyers de référence par secteur géographique et par catégorie de logement (nombre de pièces, type de location, etc.). Si le loyer sollicité par le bailleur est supérieur au loyer majoré sans justification valable, le preneur peut saisir la Commission Départementale de Conciliation (CDC) ou le juge pour obtenir une diminution du loyer. Dans les municipalités où l’encadrement des loyers s’applique, le non-respect de ces règles peut occasionner des pénalités financières pour le bailleur.

Idée originale : Estimez le loyer de référence de votre bien immobilier grâce au simulateur mis à disposition par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) ou l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL). Cet outil vous aidera à vous assurer de la conformité de votre loyer à la réglementation en vigueur.

Les dépenses locatives : qui incombe quoi ?

Les dépenses locatives, aussi appelées charges récupérables, sont les dépenses que le bailleur peut facturer au preneur en sus du loyer. Elles concernent essentiellement les dépenses liées à l’entretien des parties communes de l’immeuble, aux consommations d’eau et d’énergie, et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Il est primordial de distinguer les dépenses récupérables des dépenses non récupérables, qui incombent au bailleur (gros travaux, impôts fonciers, etc.).

Le versement des dépenses locatives peut s’opérer de deux manières : soit par le versement de provisions mensuelles avec régularisation annuelle (le bailleur ajuste les provisions en fonction des dépenses réelles), soit par le versement d’un forfait mensuel (le montant est fixe et ne donne pas lieu à régularisation). Dans tous les cas, le bailleur a pour obligation de fournir au preneur un décompte détaillé des charges avec les pièces justificatives (factures, contrats, etc.). Les charges de copropriété sont également concernées, une quote-part étant refacturable au preneur.

Voici un tableau récapitulatif des dépenses locatives récupérables et non récupérables :

| Dépenses Locatives Récupérables | Dépenses Locatives Non Récupérables |

|---|---|

| Maintenance des parties communes (ascenseur, escaliers, etc.) | Travaux de grande ampleur (ravalement, réfection de toiture, etc.) |

| Consommations d’eau et d’énergie | Impôts fonciers |

| Taxe d’enlèvement des ordures ménagères | Honoraires du syndic de copropriété |

| Petites réparations | Assurance de l’immeuble |

Les impératifs pratiques : fournir un logement décent et sûr

Au-delà des impératifs légaux, le bailleur a également des impératifs pratiques envers son preneur. Il doit notamment lui procurer un logement décent et sûr, et veiller à ce que le preneur puisse jouir paisiblement de son habitation. Ces impératifs concernent l’état du bien immobilier, la sûreté des installations, et le respect des droits du preneur.

Le logement décent : un droit fondamental

La notion de logement décent est encadrée par la loi. Un logement décent doit satisfaire un certain nombre de critères, notamment en termes de superficie minimale (9 m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple, etc.), de confort (chauffage, eau chaude, cuisine équipée), de sécurité (installations électriques et gaz conformes aux normes), et d’absence d’espèces nuisibles (rats, cafards, punaises de lit, etc.). Si le logement ne remplit pas ces critères, le preneur peut exiger du bailleur qu’il exécute les travaux nécessaires pour le rendre conforme. Le locataire peut alors contraindre le propriétaire à effectuer les travaux nécessaires.

Un point crucial est la réalisation des diagnostics obligatoires. Avant de proposer un logement à la location, le bailleur doit faire réaliser plusieurs diagnostics techniques, notamment le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), le Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP), l’État des Risques Naturels Miniers et Technologiques (ERNMT), et les diagnostics électrique et gaz (si les installations ont plus de 15 ans). Ces diagnostics permettent d’informer le preneur sur l’état du bien immobilier et de garantir sa sûreté.

- Superficie minimale : 9 m² pour une personne seule.

- Confort : Chauffage, eau chaude, cuisine aménagée.

- Sûreté : Installations électriques et gaz aux normes.

- Absence de nuisibles.

La sûreté : protéger le preneur

Le bailleur a la responsabilité de garantir la sûreté de son preneur. Il doit notamment installer des détecteurs de fumée normalisés (Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011), assurer la maintenance des équipements de chauffage, et veiller à ce que les installations électriques et gaz soient conformes aux normes de sûreté. Il est également vivement conseillé que le bailleur souscrive une assurance propriétaire non occupant (PNO) pour se prémunir contre les éventuels sinistres. Le preneur, quant à lui, a pour obligation de souscrire une assurance habitation pour couvrir sa responsabilité civile et les dommages occasionnés à son logement.

En cas de sinistre (dégât des eaux, incendie, etc.), il est important de suivre une procédure précise. Le preneur doit immédiatement avertir le bailleur et son assureur, et déclarer le sinistre dans les délais impartis. Le bailleur doit ensuite prendre les dispositions nécessaires pour réparer les dommages et indemniser le preneur si besoin est.

Les droits et devoirs du preneur : une coexistence sereine

Le preneur a le droit de jouir paisiblement de son habitation, ce qui signifie que le bailleur ne peut pas s’immiscer dans sa vie privée, ni lui imposer des contraintes excessives. Le preneur doit, de son côté, respecter le règlement de copropriété (si applicable), et maintenir le logement en bon état. Il est responsable des réparations locatives, c’est-à-dire des menues réparations liées à l’entretien courant du logement (remplacement d’un joint, d’une ampoule, etc.). Pour les réparations plus importantes, il doit en informer le bailleur par écrit.

La gestion du dépôt de garantie : transparence et restitution

Le dépôt de garantie est une somme d’argent que le bailleur requiert au preneur au moment de la signature du bail pour se garantir contre d’éventuelles dégradations ou impayés. Le montant du dépôt de garantie est plafonné à un mois de loyer hors charges pour les locations meublées (Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le bailleur doit restituer le dépôt de garantie au preneur dans un délai d’un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, ou de deux mois si des détériorations ont été relevées. En cas de retenues sur le dépôt de garantie, le bailleur doit présenter au preneur des justificatifs (devis, factures, etc.). Le non-respect du délai de restitution du dépôt de garantie engendre une majoration du montant dû au preneur, selon l’Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

- Plafond : Un mois de loyer hors charges.

- Délai de restitution : 1 mois (état des lieux conforme) ou 2 mois (détériorations).

- Justification des retenues : Devis ou factures.

- Non-respect du délai : Majoration du montant dû.

Optimiser sa fiscalité : les obligations fiscales

Les revenus tirés de la location meublée sont soumis à l’impôt au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Le bailleur a le choix entre deux régimes fiscaux : le régime micro-BIC et le régime réel. Le choix du régime le plus approprié dépend de la situation particulière de chaque bailleur et du montant de ses charges.

Régime Micro-BIC : simplicité et accessibilité

Le régime micro-BIC est un régime simplifié, accessible aux bailleurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 77 700 euros en 2024 (Article 50-0 du Code Général des Impôts). Sous ce régime, le bailleur bénéficie d’un abattement forfaitaire de 50% sur ses revenus locatifs. Cela signifie qu’il n’est imposé que sur la moitié de ses revenus. Ce régime est aisé à gérer, car il ne nécessite pas de tenir une comptabilité rigoureuse. En revanche, il peut être moins profitable si le bailleur a des charges conséquentes à déduire.

Régime réel : exactitude et déductibilité

Le régime réel est un régime plus ardu, mais qui permet de déduire l’ensemble des charges réellement supportées par le bailleur (loyer, charges de copropriété, intérêts d’emprunt, travaux, assurances, etc.). Il permet également d’amortir le bien immobilier, c’est-à-dire de déduire une portion du prix d’acquisition du bien chaque année. Ce régime est plus avantageux si le bailleur a des charges importantes à déduire, car il permet de réduire significativement son imposition. Cependant, il nécessite de tenir une comptabilité rigoureuse et de justifier toutes les dépenses, ce qui est avantageux avec des locations meublées avec des montants de charges élevés.

Location saisonnière : particularités fiscales

La location saisonnière (location de courte durée à des touristes) est également soumise à l’impôt au titre des BIC, mais elle est soumise à des règles particulières. Le régime d’imposition dépend du chiffre d’affaires réalisé. La taxe de séjour est un impôt local perçu par les municipalités touristiques, elle est due par les vacanciers et collectée par les hébergeurs. Les hébergeurs doivent ensuite reverser cette taxe à la municipalité. Le montant de la taxe de séjour varie en fonction de la catégorie de l’hébergement et de la municipalité. Il est possible de se renseigner sur le site de service-public.fr afin d’obtenir les dernières informations.

Non-respect des impératifs : quelles conséquences ?

Le non-respect des impératifs légaux et pratiques liés à la location meublée peut entraîner des sanctions pour le bailleur. Le preneur peut saisir la Commission Départementale de Conciliation (CDC) ou le juge pour faire valoir ses droits. Les sanctions peuvent être pécuniaires (dommages et intérêts, amendes), ou aller jusqu’à la résiliation du bail (Article 1741 du Code civil). Par exemple, un bailleur qui ne restitue pas le dépôt de garantie dans les délais légaux peut être condamné à verser des dommages et intérêts au preneur. De même, un bailleur qui propose un logement non décent peut être contraint de réaliser les travaux nécessaires et de verser des dommages et intérêts au preneur pour le préjudice subi. Il est donc primordial pour le bailleur de se conformer à la réglementation en vigueur pour prévenir tout litige.

Le preneur bénéficie de recours si le propriétaire ne respecte pas ses obligations :

- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception

- Saisine de la commission départementale de conciliation (CDC)

- Action en justice auprès du tribunal compétent

La location meublée, un investissement responsable

La location meublée offre d’intéressantes opportunités d’investissement, mais elle exige une gestion rigoureuse et le respect des impératifs légaux et pratiques. En veillant à procurer un logement décent et sûr, en respectant les droits du preneur, et en optimisant sa fiscalité, le bailleur peut établir une relation locative sereine et pérenne, et valoriser son patrimoine. En 2023, le rendement locatif moyen d’une location meublée se situe entre 5% et 7% brut, selon les données de SeLoger.

Pour vous accompagner dans votre projet de location meublée et vous assurer de respecter toutes les obligations en vigueur, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels (juristes, experts-comptables, agents immobiliers). Pour faciliter vos démarches, téléchargez gratuitement notre guide complet sur les obligations de la location meublée et restez informé des dernières actualités en vous abonnant à notre newsletter. Une bonne préparation est la clé du succès !